在数字化经济加速转型的当下,传统商业活动中的信任构建机制正面临严峻挑战。纸质合同的法律滞后性、第三方机构的运行成本、人为操作的主观偏差,构成了阻碍商业效率提升的三重藩篱。而基于区块链技术的智能合约软件,通过将契约条款转化为可自动执行的计算机代码,正在重新定义信任的生产方式。这种技术范式不仅降低了信任成本,更通过算法逻辑构建出新型的商业协作网络,为数字时代的价值交换开辟了革命性路径。

一、技术原理与信任重构

智能合约本质上是部署在区块链上的自执行协议,其技术内核融合了密码学、分布式账本和共识算法。通过将合同条款编码为"if-then"逻辑语句,交易双方的权利义务被转化为确定性的程序流程。英国学者Stuart Haber的密码学时间戳理论,为智能合约的不可篡改性提供了数学基础。每个合约执行节点都通过哈希算法相互链接,形成可追溯但不可逆的交易链条。

这种技术架构从根本上改变了信任的生成方式。传统商业信任依赖法律威慑或机构背书,而智能合约通过算法共识机制,将信任转化为可验证的数学证明。麻省理工学院数字货币实验的研究表明,在供应链金融场景中,采用智能合约可将交易验证时间缩短83%,同时将争议发生率降低至传统模式的1/5。代码的客观性消除了主观解释空间,使得契约执行具备机器级别的精确度。

二、去中介化与效率革命

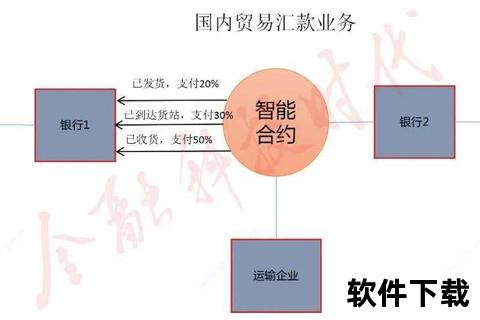

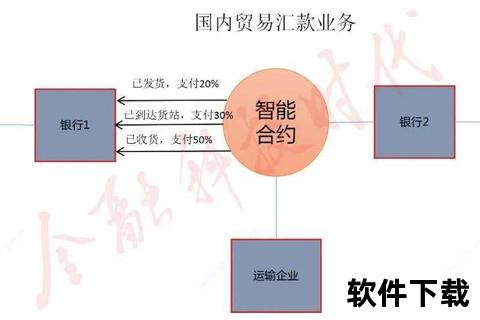

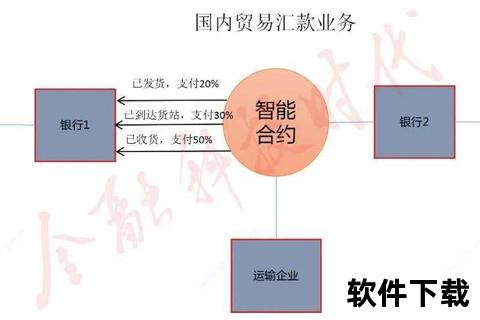

智能合约最显著的变革在于消除商业活动中的中介依赖。在跨境贸易领域,SWIFT系统的结算周期通常需要3-5个工作日,而基于智能合约的Ripple网络已实现秒级结算。这种效率跃升源自于智能合约的自动清算机制,通过预设的汇率转换和合规检查程序,直接连接买卖双方的数字钱包。

在保险行业,AXA推出的Fizzy航空延误险产品,通过连接航班数据库的智能合约,实现了理赔流程的完全自动化。当航班延误达到预设阈值,赔偿金将在15分钟内自动划转至投保人账户。这种去中介化模式不仅将运营成本降低60%,更重要的是构建起无需保险公司信用背书的信任体系。投保人与承保人的关系被简化为代码与数据的客观交互。

三、透明化与风险管控

区块链的分布式记账特性,赋予智能合约前所未有的透明度。每个参与节点都可以实时验证合约状态,这种集体见证机制有效遏制了信息不对称风险。德勤2023年的审计科技报告显示,在应收账款管理场景中,智能合约使坏账识别准确率提升至98.7%。所有交易痕迹被永久记录在链,形成不可伪造的审计轨迹。

这种透明化特性在食品安全领域展现出特殊价值。沃尔玛采用的IBM Food Trust系统,通过智能合约将农产品从种植到零售的全流程数据上链。消费者扫描商品二维码即可获取63个关键质量控制点的验证信息。相较于传统抽检制度,该体系将食源性疾病发生率降低47%,同时减少供应链浪费28%。数据的不可篡改性构筑起新型质量信任体系。

四、法律衔接与制度创新

智能合约的司法认定正在催生法律制度的适应性变革。美国亚利桑那州2017年率先通过法案,承认区块链签名和智能合约的法律效力。欧盟委员会2023年发布的《数字契约法案》草案,提出"可执行代码即法律"(Code is Law)的司法原则。这种制度创新并非用代码取代法律,而是建立人机协同的新型治理框架。

法律学者劳伦斯·莱斯格提出的"代码即规制"理论,在智能合约时代获得新的诠释。新加坡金融管理局的监管沙盒实验表明,通过将法律条款转化为"法律逻辑层",再与智能合约的"执行层"对接,可构建合规性自动验证系统。这种分层架构既保持法律的解释弹性,又赋予智能合约必要的制度约束,实现技术创新与法律秩序的有机统一。

当商业信任的构建从人际博弈转向算法共识,人类正在见证生产关系的历史性重构。智能合约不仅重塑了交易执行方式,更深层次地改变了价值交换的信任基础。这种变革既需要技术创新突破,也呼唤法律制度和商业伦理的协同进化。未来研究应关注跨链互操作标准的建立、隐私计算技术的融合,以及智能合约伦理评估框架的完善,使这项技术真正成为数字经济时代的信任基石。正如诺贝尔经济学奖得主奥利弗·哈特所言:"当契约执行不再依赖强制力,而是源于技术必然性时,我们正在创造商业文明的新范式。

相关文章:

错位游戏:时空裂隙中的命运重构之旅2025-03-11 17:35:03

灵动高效智能引擎重构游戏核心组件体验2025-03-11 17:35:03

创新型AI软件重构电子商务推荐系统2025-03-11 17:35:03

参数化CAD软件重构变量驱动设计逻辑2025-03-11 17:35:03

文章已关闭评论!