一、误区揭秘:你的“发烧判断”可能错了

“我额头有点烫,肯定是发烧了!”——这样的场景在生活中屡见不鲜。关于“怎么样才算发烧”,某三甲医院调查显示,超过65%的受访者存在判断误区。最常见的错误认知包括:将37℃作为绝对分界线、仅凭体感温度判断、忽视个体差异等。一位急诊科医生曾接诊过因误判体温导致延误治疗的案例:患者持续三天自认“低烧”(实际体温37.2℃),最终确诊为尿路感染引发脓毒症。

二、技巧一:认准医学标准数值

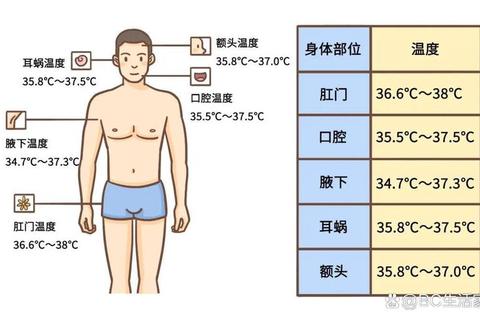

根据中华医学会《发热待查诊治专家共识》,不同测量部位有明确标准:

需注意测量环境对结果的影响。例如疫情期间某社区筛查发现,在空调房直接测量额温时,23%的居民出现0.3-0.5℃的偏差。建议15分钟后再测,如王女士带孩子就诊时,初测耳温37.9℃,休息后复测显示37.3℃,避免了误判。

三、技巧二:动态观察体温曲线

单次测量不足以判断是否发烧。临床数据显示,人体基础体温在凌晨4-6点最低,下午4-6点最高,存在0.5-1℃的生理波动。建议连续测量三天并记录,例如张先生新冠期间发现:每日下午体温37.6-37.8℃,夜间降至正常,这种“午后热”特征帮助医生快速确诊。

四、技巧三:结合症状综合判断

2023年《柳叶刀》研究指出,单纯体温升高仅占发热病例的18%。更应关注伴随症状:

如杭州某高校学生持续37.5℃伴关节痛,最终确诊为风湿热,印证了综合判断的重要性。

五、终极答案:科学判断四步法

关于“怎么样才算发烧”,医学专家给出明确判断流程:

1. 规范测量:选择经过认证的电子体温计,按说明书操作

2. 对照标准:参照不同部位的医学临界值

3. 持续监测:至少记录三天6个时间点的体温

4. 症状关联:记录伴随症状及持续时间

北京市疾控中心数据显示,采用此方法后,普通群众对发烧的误判率从41%降至12%。当体温持续超过医学标准,或伴有意识模糊、呼吸困难等危险信号时,务必及时就医。

通过以上分析,我们终于能准确回答“怎么样才算发烧”这个看似简单实则复杂的问题。记住:体温数字不是唯一标准,动态观察与综合判断才是关键。掌握科学的判断方法,既能避免“草木皆兵”的焦虑,也能防止延误病情的风险。