如何从零基础的表演爱好者蜕变为舞台上的自信演员?本文为你拆解学习路径中的核心机制与实战技巧,助你高效突破瓶颈。

一、核心机制:理解表演的底层逻辑

表演艺术的核心在于“真实感”与“共情力”。无论是舞台剧还是影视表演,演员需通过肢体、语言、情感的三维融合传递角色灵魂。

1. 观察与模仿

观察生活是表演的基石。通过记录日常中不同人物的动作、语气和情绪反应,积累丰富的素材库。例如,模仿老年人的步态或孩童的天真神态,能提升角色塑造的真实性。

建议每天花10分钟观察特定场景(如咖啡厅、地铁站),并用笔记或视频记录细节。

2. 情感表达训练

情感的真实性依赖“情绪记忆”。演员需回忆自身经历中的强烈情感(如失恋、获奖),并将其与角色经历关联,实现自然流露。

练习方法:选择一段独白,尝试用不同情绪(愤怒、悲伤、喜悦)演绎,并录制对比效果。

3. 肢体语言强化

舞台表演中,动作幅度需比日常大30%-50%以确保观众感知。例如,转身时带动全身而非仅头部,手势需清晰有力。

推荐练习:瑜伽或现代舞基础动作,提升肢体协调性与表现力。

二、通关策略:分阶段突破学习难点

阶段一:基础技能打磨(0-6个月)

台词训练:从经典剧本中选取短片段,重点练习吐字清晰与语调变化。可参考《雷雨》《哈姆雷特》的经典对白,逐句分析情感层次。

即兴表演:通过“无实物表演”(如假装端热汤)或“情境模拟”(如面试紧张)锻炼临场反应。

阶段二:角色深度塑造(6-12个月)

人物分析:拆解角色的背景、动机与心理冲突。例如,扮演《茶馆》中的王利发时,需结合时代背景理解其圆滑背后的无奈。

对手戏磨合:与搭档反复排练冲突场景,探索台词之外的互动细节(如眼神回避、肢体距离)。

阶段三:综合舞台掌控(12个月以上)

多维度协作:学习与灯光、音效团队配合,理解舞台调度对剧情推进的作用。例如,利用灯光明暗变化暗示角色心理转折。

观众互动:通过小剧场演出积累经验,观察观众反应并调整表演节奏。

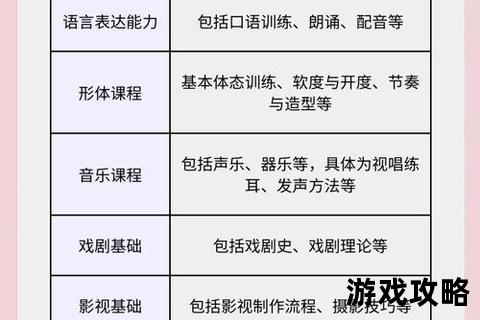

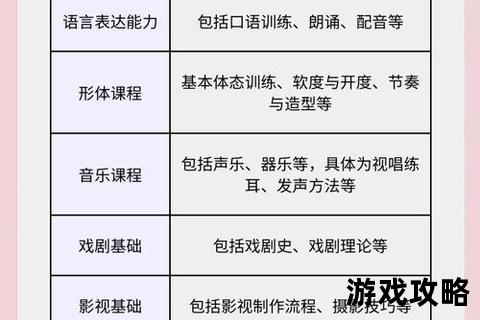

三、道具使用:高效工具助力进阶

1. 经典教材

《戏剧表演基础》《表演的技术》等书籍系统讲解方法论,适合作为理论补充。

用户反馈:教材内容严谨,但部分案例较陈旧,需结合实践调整。

2. 线上课程

推荐系统化课程如《杨佳教你演戏》,覆盖从基础训练到剧目排练的全流程,并附赠经典片段解析。

优势:灵活学习;缺点:缺乏面对面指导。

3. 表演社群

加入本地戏剧社团或线上社群(如豆瓣小组),参与剧本围读与即兴工作坊,拓展资源与人脉。

四、用户评价:真实反馈与改进建议

好评:

“系统课程让我快速掌握了角色分析方法,舞台表现力提升显著。”——某线上学员

“即兴训练打破了我的心理屏障,现在面对观众更从容。”——戏剧爱好者

批评:

“部分教材理论性强,新手容易感到枯燥。”——自学用户

“线上课程互动性不足,需搭配线下实践。”——职业演员

五、未来展望:技术与艺术的融合趋势

1. 虚拟现实(VR)训练:通过沉浸式场景模拟,帮助演员体验特殊情境(如战争、灾难)下的真实反应。

2. AI辅助创作:利用算法分析经典表演片段,生成个性化训练建议。例如,识别台词中的情感薄弱点并推荐练习方案。

3. 跨领域融合:戏剧与游戏、短视频结合,探索互动表演等新形式,吸引年轻受众。

表演是一门需要终身修炼的艺术。从观察生活到舞台掌控,每个环节都需投入热情与耐心。愿这份攻略助你找到属于自己的表演之道,在聚光灯下绽放独一无二的光彩。

文章已关闭评论!