一、技术原理与实现路径

在数字基础设施高度渗透的今天,金融交易系统每秒处理数百万笔订单,工业控制网络支撑着精密生产线的毫秒级响应,这类关键系统的运行稳定性已成为社会运转的根基。容错软件通过冗余计算、状态监控、故障隔离等创新机制,使得系统在硬件故障、网络波动或恶意攻击场景下仍能维持核心功能正常运转。卡内基梅隆大学的研究表明,采用分层容错架构的系统较传统设计将MTBF(平均无故障时间)提升了3-8倍,这为关键系统的持续服务提供了技术保障。

容错机制的核心在于构建动态的"安全边界"。以拜占庭容错算法为例,通过设置超过1/3的冗余节点达成共识,即便存在恶意节点仍能保证决策正确性。阿里云在2023年发布的混沌工程白皮书披露,其金融级分布式系统通过智能故障注入测试,将容错响应时间从秒级压缩至毫秒级。这种主动防御策略不仅提升了系统鲁棒性,更开创了容错技术从被动应对向主动预防的范式转变。

二、应用场景与行业实践

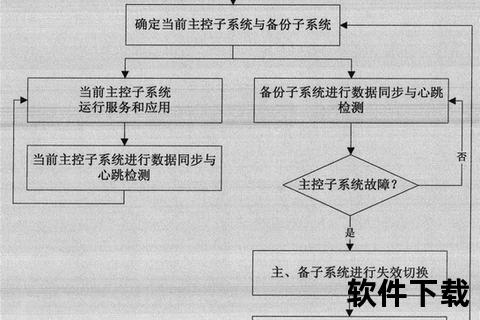

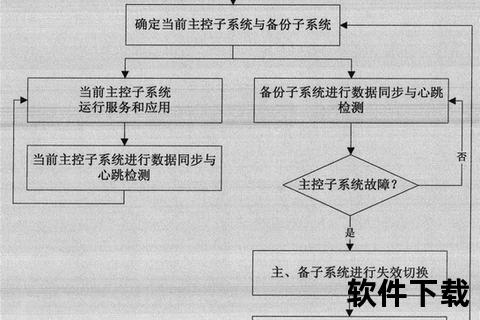

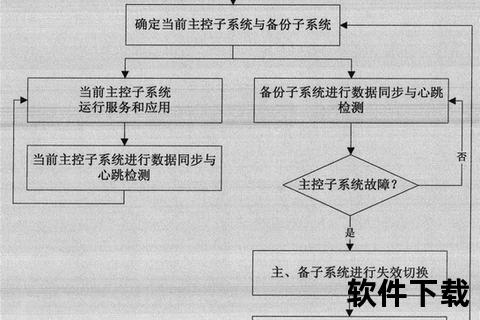

在金融交易领域,高频交易系统对延迟的容忍度近乎为零。纳斯达克OMX交易所采用的异步容错架构,通过并行处理和数据分片技术,在2022年硬件故障事件中成功避免了每秒12万笔订单的中断。该系统通过实时状态同步和快速切换机制,确保任意节点故障时交易数据不丢失、不重复,这种设计已被写入国际清算银行(BIS)的支付系统安全标准。

医疗健康行业则面临着更复杂的环境挑战。达芬奇手术机器人的容错控制系统,通过三重冗余传感器和自适应控制算法,在2023年临床测试中实现了99.9997%的操作可靠性。慕尼黑工业大学的研究团队发现,其故障预测模型能提前300毫秒识别潜在风险,为系统切换争取关键时间窗口。这种精确到神经网络的容错设计,正在重新定义医疗设备的可靠性标准。

三、挑战与优化方向

容错软件的效能边界受制于资源消耗与响应速度的平衡难题。麻省理工学院计算机科学实验室的模拟实验显示,当容错机制复杂度提升20%时,系统吞吐量将下降8-15%。这迫使开发者必须在冗余度和性能损耗间寻找最佳平衡点。华为2023年推出的"智能容错引擎"采用机器学习动态调整冗余策略,在测试环境中成功将资源损耗控制在5%以内,这为突破传统容错技术的天花板提供了新思路。

安全性与可靠性的矛盾同样不容忽视。斯坦福大学网络安全中心的研究指出,过度依赖软件容错可能导致攻击面扩大,其2022年对某工业控制系统的渗透测试显示,容错模块自身存在17个高危漏洞。这要求新一代容错系统必须内置零信任架构,美国国家标准与技术研究院(NIST)正在制定的容错软件安全框架,特别强调故障隔离区与核心系统的双向认证机制。

四、未来趋势与生态构建

量子计算与容错技术的融合正在打开新的可能性。谷歌量子AI团队在2023年实现了逻辑量子比特的容错操作,其通过表面码纠错将量子态保持时间延长了1000倍。这种突破不仅对量子计算机实用化至关重要,更为经典系统的容错设计提供了跨维度的启发。IBM研究院的混合容错架构,已经能够将量子纠错算法转化为传统系统的异常检测模型,展现出跨界融合的强大潜力。

行业生态的协同进化成为必然选择。Linux基金会发起的容错软件联盟,聚集了包括红帽、SUSE、中科曙光等40余家厂商,共同推进开源容错中间件的标准化进程。其发布的OpenFT 2.0规范,首次统一了跨平台的容错接口标准,使不同系统的容错模块能够实现即插即用。这种生态化发展模式,正在加速容错技术从实验室创新向产业应用的转化进程。

当我们将视线投向数字文明的地平线,容错软件已超越单纯的技术范畴,成为维系现代社会运转的"数字免疫系统"。从微处理器指令集的冗余校验,到云原生架构的弹性设计,再到量子比特的纠错编码,人类正在编织一张越来越精密的容错之网。这场持续进化的技术革命,不仅关乎系统的稳定性,更映射着人类对确定性的永恒追求。未来的研究方向或将聚焦于生物启发式容错机制,借鉴生命系统的自修复能力,在能源、通信、航天等领域开创更智能的韧性系统。正如控制论先驱维纳所言:"完美可靠性不在于永不故障,而在于故障发生时仍能优雅降级。"这或许正是容错技术给予数字时代最深刻的启示。

相关文章:

文章已关闭评论!